Il 4 maggio 1978, il principale quotidiano italiano, il “Corriere della Sera” riporta, in prima pagina, un titolo che lascia interdetti: Una vedova di via Fani: se li liberate mi do fuoco.

Dichiarazioni forti, che deflagrano in un Paese che, dal giorno della strage di via Fani, vive letteralmente senza fiato.

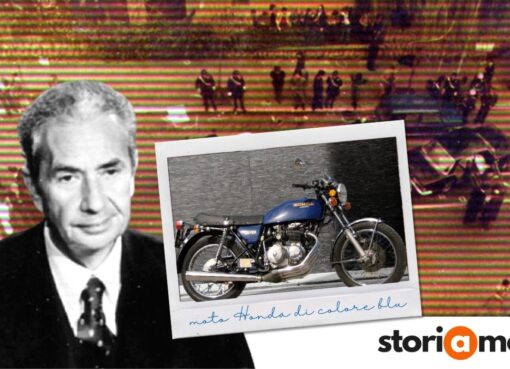

Nel mare magnum dei misteri, si pensi solo alla fantomatica Honda in via Fani, delle verità non dette, delle tante falsità, quell’affermazione, pur rappresentando un fatto meno noto, per certi aspetti marginale, fu, tuttavia, la cartina tornasole del Caso Moro, vero e proprio spartiacque della storia italiana.

Questa è la cronaca di quella dichiarazione e di come si inserì in un contesto politico e sociale dominato dalla contrapposizione fra fermezza e trattativa.

Questa è la storia di un altro mistero della vicenda Moro.

Caso Moro: la linea della fermezza, una scelta irreversibile

Fin dalle prime ore dopo l’orrore di via Fani, dove trovano la morte i cinque uomini della scorta di Aldo Moro, la politica, quasi nella sua totalità, prende una direttrice univoca per tacitare all’istante ogni possibile proposta di trattativa, una scelta passata alla storia come la linea della fermezza.

Nei corridoi del Palazzo le immagini delle auto crivellate dai proiettili, dei giornali sparsi sul sedile della vettura di Moro e di quel lenzuolo che copre uno degli agenti morti in via Fani, piombano improvvise, silenziando il concitato dibattito politico.

Quel 16 marzo 1978, infatti, alla Camera dei deputati, nel berniniano Palazzo di Montecitorio, è attesa la fiducia al monocolore DC guidato da Giulio Andreotti. Tra i voti favorevoli, cosa unica nella storia repubblicana, dovrebbero esserci anche quelli dei comunisti.

Quella storica alleanza fra scudocrociato e falce e martello, dopo decenni di pugnace contrapposizione, è il frutto della complessa opera di tessitura condotta da Aldo Moro ed Enrico Berlinguer, un progetto politico portentoso, articolato e complesso ma che rappresenta, al tempo stesso, come ha scritto Walter Veltroni nel suo recente Il Caso Moro e la Prima Repubblica, il più grande disegno politico «dopo la Resistenza e la Costituzione.»

Ora, però, a rischiare di far saltare tutto, si inserisce l’azione brigatista in via Fani che rende l’esito di quel dibattito, già non scontato per l’insofferenza di alcuni comunisti verso un governo ritenuto nei nomi poco discontinuo con i precedenti esecutivi, ancora più difficile.

Ma l’inferno di via Fani, l’ansia per la vita di Aldo Moro, rinsaldano le fila politiche, rammendando strappi, colmando vuoti, stendendo ponti, portando, soprattutto, in dote la fiducia tanto auspicata.

Parimenti alla questione sul voto favorevole si pone, fin da subito, un’altra questione dirimente, quella relativa all’atteggiamento da assumere nei confronti di una possibile richiesta di trattativa avanzata dai rapitori di Moro. Prima ancora che questi si materializzino nelle temutissime Brigate rosse, la politica italiana, quasi compattamente, si arresta sulla linea del Piave, che, in quella primavera del 1978, ha il nome di fermezza.

Non si tratta di una novità, visto che già in occasione del sequestro del giudice Mario Sossi, rapito il 18 aprile 1974 dalle Br e rilasciato un mese dopo, si era scelto di non trattare. A distanza di 4 anni il dibattito fra trattativa e fermezza torna, dunque, prepotentemente e drammaticamente in auge.

Da una parte i sostenitori della sopravvivenza sic et sempliciter di Aldo Moro; dall’altra, invece, le voci di coloro che antepongono la centralità della lotta al terrorismo a ogni altra questione. In mezzo la vita di un ostaggio, quella di un uomo.

Trattativa e fermezza, l’alfa e l’omega di una scelta manichea, sono due posizioni antitetiche, basate, entrambe, su motivazioni rispettabili e condivisibili ma del tutto incompatibili. La decisione da prendere, viste anche le dolorose modalità del rapimento e la rilevanza del prigioniero, appare ben più difficile rispetto a quella assunta nella primavera del 1974.

Ma anche in questo caso, mentre le sirene delle forze dell’ordine fendono il silenzio innaturale in cui è piombata Roma, la posizione assunta dalla politica è chiara e indubbia: con i carcerieri di Moro non si tratta.

Una crepa nel muro della fermezza: la proposta di Bettino Craxi

Nonostante la linea della fermezza sia una scelta chiara fin dall’inizio e condivisa da quasi tutte le forze politiche, qualcosa parallelamente si muove. Lo scarso progresso delle indagini e l’incessante trascorrere dei giorni, apre la porta a soluzioni disparate per provare a salvare la vita ad Aldo Moro.

Nel letto di questo fiume carsico che scorre lento, marginando sentieri perlopiù nebulosi, si inserisce l’iniziativa intrapresa da Bettino Craxi, il giovane e arrembante segretario del PSI, insediatosi alla guida del più antico partito italiano nel luglio 1976, in occasione di un turbolento congresso straordinario tenutosi presso l’hotel Midas a Roma.

Il successore di De Martino, da qualche tempo, pensa insistetemene a un atto di clemenza, alla scarcerazione di qualche brigatista in cambio della liberazione dell’onorevole democristiano, una possibilità evocata dagli stessi terroristi con il comunicato n° 8, fatto recapitare il 24 aprile. L’idea di Craxi è una bomba che deflagra con una forza dirompente, tanto che il 27 aprile “La Repubblica” titola: Craxi propone la grazia per tre terroristi.

L’apertura di Craxi, nonostante la reazione della Democrazia cristiana sia di netta chiusura verso ogni ipotesi di trattativa, fa, comunque, rumore.

Gli echi di quella proposta giungono anche alle orecchie di Aldo Moro. Dalla “prigione del popolo” lo statista democristiano invia una lettera a Craxi in cui delinea con lucidità i termini della questione, sottolineando come non si tratti «d’inviti rivolti agli altri a compiere atti di umanità, inviti del tutto inutili, ma di dar luogo con la dovuta urgenza ad una seria ed equilibrata trattativa per lo scambio di prigionieri politici.»

La questione di una possibile scarcerazione torna d’attualità il 3 maggio 1978, quando il “Corriere della Sera”, il principale quotidiano italiano, titola: Ora Craxi punta a un atto di clemenza. Nell’articolo, a firma di Luigi Bianchi, si legge di come il segretario socialista stia tentando l’impossibile pur di salvare la vita di Aldo Moro.

Una proposta shock che suscita non pochi commenti sulle reali motivazioni che spingono Craxi ma che, innegabilmente, scompagina il mondo politico, ribaltando assetti consolidati. Se, infatti, PCI e PRI si pongono in netta contrapposizione al possibilismo socialdemocratico, molto più articolata è la reazione democristiana.

Nelle stanze di piazza del Gesù, la storica sede della DC, la strada della clemenza, prerogativa costituzionalmente spettante al presidente della Repubblica, incontra sommessamente i favori di diversi esponenti, convinti che possa essere l’unica strada percorribile per salvare Moro.

Possibilista, in tal senso, è il democristiano Galloni, vicesegretario della DC, per il quale i suggerimenti socialisti si basano «su ipotesi umanitarie che non ledono i principi fondamentali della Costituzione e delle leggi dello Stato.»

Craxi percepisce di aver aperto una breccia nel muro della fermezza, per questo nel giro di poche ore incontra diversi autorevoli esponenti politici, ai quali spiega la sua idea, basata sulla possibilità di scarcerare dei brigatisti detenuti non per fatti di sangue e nelle condizioni da giustificare un provvedimento di clemenza.

Se li liberate mi do fuoco, la falsa minaccia di una vedova di via Fani

A gelare i fautori della trattativa arrivano le parole di Giulio Andreotti. Per il presidente del consiglio ipotizzare anche la benché minima deroga alle leggi è impensabile e questo non solo per ragioni squisitamente politiche ma anche e soprattutto morali.

Liberare dei detenuti, seppur non responsabili di omicidi, sarebbe per Andreotti un affronto al «dolore delle famiglie che piangono le tragiche conseguenze dell’operato degli eversori.»

Sull’opposizione alla grazia per i terroristi si schiera anche l’ex presidente della Camera Sandro Pertini. Il futuro capo dello stato, che verrà eletto esattamente due mesi dopo il ritrovamento di Moro in via Caetani, rimarca come «trattare sarebbe offendere la memoria di poliziotti, carabinieri e cittadini assassinati dalle BR.»

La flebile fiamma della trattativa, che tra i familiari di Moro aveva alimentato più di qualche tenue speranza, si smorza inesorabilmente il 4 maggio. A spegnerla non sono solo le molteplici dichiarazioni politiche ma anche la netta posizione di una delle vedove di via Fani alla possibilità della scarcerazione di qualche brigatista.

Sulla prima pagina del “Corriere della Sera” del 4 maggio 1978, proprio sotto il titolo a caratteri cubitali che annuncia come Andreotti abbia assicurato che nessun terrorista verrà scarcerato, compare un altro articolo dal titolo agghiacciante: Una vedova di via Fani: se li liberate mi do fuoco.

Nel pezzo, a firma di Antonio Padellaro, si legge di come il giorno prima, una delle vedove degli agenti della scorta di Aldo Moro, trucidati in via Fani, abbia telefonato «a un importante personaggio politico» minacciando di bruciarsi in piazza davanti ai suoi due figli, qualora fosse stato liberato anche «uno solo di quegli assassini.»

Si tratta, come lo stesso articolista sottolinea, di «una minaccia terribile, forse dettata dallo smarrimento di un attimo» ma che ha un peso enorme, specie in un momento in cui la compattezza politica sulla non trattativa sta mostrando indubbi segni di cedimento. Una telefonata che ha le fattezze di un macigno, squassando il quadro politico e non solo.

L’entusiasmo dei fautori della trattativa, alla luce degli effetti mediatici della ventilata minaccia della presunta vedova di una delle vittime di via Fani, fatalmente scema e la linea della fermezza ritrova insperato vigore. In sostanza i leader di partito non possono, dopo una simile notizia, non considerare il peso psicologico di quella dichiarazione che potrebbe spaccare il Paese, creando tensioni sociali difficilmente contenibili.

Peccato, però, che quella telefonata, di cui Andreotti scriverà nel sul suo diario, non sia stata mai fatta.

Buongiorno sono la signora Leonardi… vorrei che liberassero suo marito

La mattina del 4 maggio 1978 a casa Leonardi squilla il telefono. A rispondere è Ileana Lattanzi, la moglie di Oreste Leonardi, il maresciallo dei carabinieri morto in via Fani, quel tragico 16 marzo, da sempre l’ombra di Aldo Moro, che segue l’onorevole democristiano dal 1963, anno in cui è entrato a far parte della sua scorta.

La signora Ileana è stata contattata dal “Corriere della Sera” per essere avvisata di quell’articolo, di quella minaccia paventata da una delle vedove di via Fani.

La vedova del caposcorta, che nel momento della sparatoria probabilmente ha tentato, girandosi, di proteggere il corpo di Moro dalla raffica di proiettili, rimane sulle prime sconcertata. Sa perfettamente di non aver rilasciato alcuna dichiarazione, non può essere lei la vedova di cui si parla.

Dopo aver riattaccato chiama subito la signora Maria Ricci, la moglie di Domenico Ricci che quel 16 marzo è alla guida della Fiat 130, su cui viaggia Aldo Moro. Lo fa, più che altro per scrupolo, ben sapendo che anche la signora Maria, madre come lei di due figli, non possa aver fatto simili dichiarazioni. E la signora Leonardi non si sbaglia.

Non ci sono, d’altra parte, altre vedove. Gli altri agenti morti in via Fani, infatti, sono celibi, per cui quella notizia, come fin dall’inizio temuto, è del tutto inventata. Per questo prende nuovamente il telefono e chiama casa Moro. Vuole parlare con la signora Nora, la moglie dell’onorevole, per far sapere anche a lei quanto da poco appreso.

La telefonata fra le due donne, solertemente intercettata come tutte quelle che giungono all’apparecchio di del Forte Trionfale, l’abitazione di Moro, è breve ma chiarificatrice. Ileana Leonardi è incredula, dice chiaramente alla signora Moro che questa gente «si sta servendo anche di noi» e in quel noi ci sono loro, i parenti, presto dimenticati, delle vittime di via Fani.

La signora Leonardi aggiunge al telefono con Nora Moro che trova tutto assurdo, soprattutto, perché lei ha sempre ribadito che vorrebbe che «lo liberassero domani, suo marito.» Ileana è arrabbiata, sconvolta, delusa e spera che sia evidente che lei quelle assurdità non le ha mai pronunciate.

Sono giustificazioni superflue, perché la signora Moro, neppure per un attimo, ha creduto a quella notizia, visto che la conosce «abbastanza bene per sapere che non è vero.» L’infondatezza di quella notizia è dunque evidente, palese, solare.

Si tratta, come ha scritto Giovanni Bianconi nel suo 16 marzo 1978, di «un’informazione falsa, fatta filtrare sulla prima pagina del principale giornale italiano» con il preciso scopo di bloccare, sul nascere, ogni possibilità di trattiva volta ad arrivare alla scarcerazione di alcuni detenuti.

Nonostante la smentita arrivi alle orecchie degli investigatori praticamente in diretta, la storia della presunta telefonata di una delle vedove di via Fani a un importante politico non si smonta, anzi, a distanza di due anni da quei tragici fatti, viene ribadita con forza da Andreotti di fronte alla commissione parlamentare.

Nel corso dell’audizione, andata in scena il 23 maggio 1980, il politico democristiano citerà ancora quella notizia, portandola come esempio «della protesta morale di coloro che erano state vittime dei terroristi.»

Dopo quel 4 maggio, la possibilità della clemenza rimane formalmente ancora in piedi, si tratta, però, di un appiglio sempre più labile e distante, sperso in un mare divenuto, ormai, troppo periglioso.

Il 9 maggio, in via Caetani, dentro una Renault rossa, a due passi dalla sede della DC, ogni speranza di salvare la vita all’onorevole democristiano naufraga al cospetto del corpo senza vita di Aldo Moro.

Come aveva scritto alla moglie alcuni giorni prima, nella sua ultima lettera, Tutto è inutile, quando non si vuole aprire la porta.

Libri consigliati: